|

在环境保护日益成为全球共识的今天,废水水质检测化验作为环境监测的重要组成部分,其准确性与可靠性直接关系到环境保护政策的制定与执行效果,也直接影响到人类健康与生态平衡。然而,在实际操作过程中,废水水质检测化验不可避免地会遇到各种误差,这些误差可能来源于样品采集、保存、运输、处理、分析以及数据解读等多个环节。本文旨在概述废水水质检测化验中常见的误差类型,并深入分析其产生原因及应对策略,以期为提升废水水质检测的精准度提供参考。

一、废水水质检测化验误差概述

废水水质检测化验误差,简而言之,是指检测结果与废水实际水质状况之间的偏差。根据误差的性质和来源,可大致分为系统误差、随机误差和过失误差三大类。

1. **系统误差**:系统误差是指在整个检测过程中,由于某种恒定因素的作用,导致所有测定结果向同一方向偏离真实值的现象。这种误差具有重复性和单向性,如仪器校准不准确、试剂纯度不够、标准溶液配制错误等。

2. **随机误差**:随机误差是由随机因素引起的,无法预见的误差。它可能由环境因素(如温度波动、电磁干扰)、人为操作(如读数误差、操作不熟练)等多种因素导致,表现为测定结果围绕真实值上下波动。

3. **过失误差**:过失误差又称粗大误差,是由于操作人员的疏忽、失误或故意行为导致的严重偏离真实值的误差。这类误差通常可以通过加强质量控制、提高操作人员素质等措施来避免。

二、废水水质检测化验误差分析

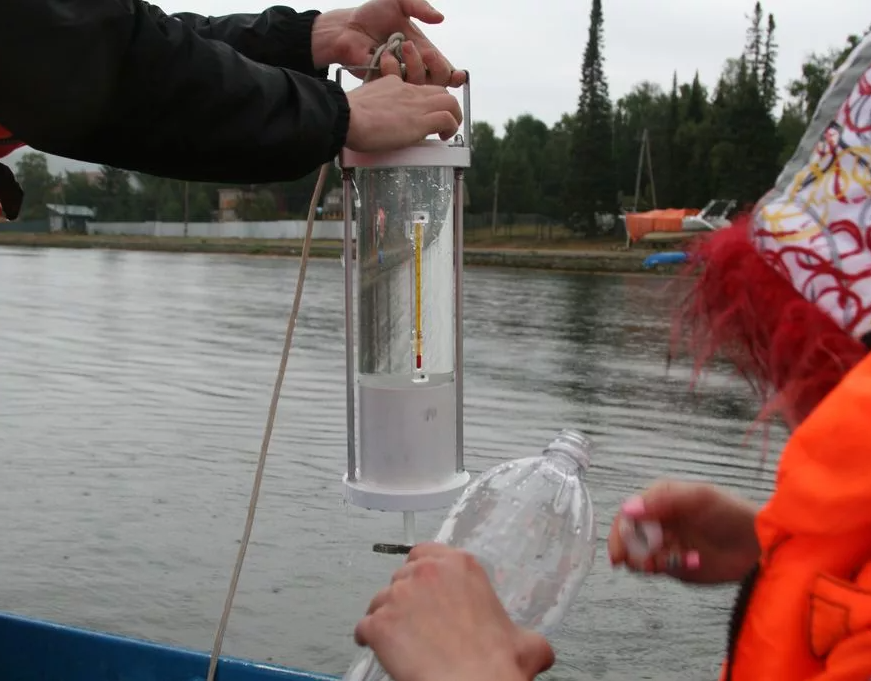

#### 1. 样品采集与保存误差

样品采集是废水水质检测的第一步,也是最容易引入误差的环节之一。采集时若未遵循规范操作,如采样点选择不当、采样器具污染、采样量不足或过多等,均会影响样品的代表性。此外,样品的保存条件也是关键因素,如温度、光照、pH值等控制不当,会导致样品中某些成分发生变化,从而影响检测结果。

#### 2. 仪器设备与试剂误差

仪器设备是废水水质检测的核心工具,其精度、稳定性和维护状况直接影响检测结果。仪器未定期校准、维护不当或使用超出量程范围,均会导致系统误差的产生。同时,试剂的纯度、有效期及配制方法也是误差的重要来源。使用过期、变质或纯度不高的试剂,会直接影响分析结果的准确性。

#### 3. 分析方法误差

不同的废水成分可能需要采用不同的分析方法进行检测。选择不适当的方法或方法本身存在缺陷,如灵敏度不足、选择性差等,都会导致检测结果偏离真实值。此外,分析过程中的操作步骤、条件控制等也需严格遵循标准规范,否则同样会引入误差。

#### 4. 数据处理与解读误差

数据处理是废水水质检测的最后一步,也是将原始数据转化为有用信息的关键环节。数据处理过程中,若采用不恰当的计算方法、忽略异常值处理或误用统计模型等,均会导致结果的偏差。同时,对检测结果的解读也需要结合实际情况进行综合分析,避免片面或错误的理解。

三、减少废水水质检测化验误差的策略

#### 1. 加强样品管理

优化采样方案,确保采样点具有代表性;使用干净、无污染的采样器具;严格按照规范保存和运输样品;定期对采样人员进行培训,提高采样技能。

#### 2. 严格仪器设备与试剂管理

建立仪器设备管理制度,定期校准和维护设备;选用符合标准的试剂,并严格控制试剂的保存和使用条件;对关键仪器和试剂进行定期抽检,确保其质量稳定可靠。

#### 3. 优化分析方法

根据废水成分特点选择合适的分析方法;对分析方法进行验证和优化,确保其灵敏度和选择性满足检测要求;制定详细的分析操作规程,确保每一步操作都符合标准规范。

#### 4. 强化数据处理与质量控制

采用科学合理的数据处理方法,对原始数据进行认真核对和审查;利用质量控制图、平行样分析等手段对检测过程进行监控;建立数据审核和复核机制,确保检测结果的准确性和可靠性。

#### 5. 提高人员素质

加强检测人员的专业知识和技能培训;培养严谨的工作态度和良好的职业道德;鼓励创新和实践,不断提升检测水平和能力。

总之,废水水质检测化验误差的减少需要多方面的努力和配合。通过加强样品管理、严格仪器设备与试剂管理、优化分析方法、强化数据处理与质量控制以及提高人员素质等措施的实施,可以显著降低检测误差的发生概率,提高废水水质检测的精准度和可靠性,为环境保护事业的健康发展提供有力支持。

|